Zum 250. Geburtstag von Friedrich Krug von Nidda

Wir Gatterstädter sind nicht besonders geübt darin, Jubiläen zu begehen – bzw. Persönlichkeiten zu würdigen. Nur drei Beispiele seien genannt:

Der Besuch Heinrich II. in Gatterstedt vor 1000 Jahren (1019) und der 900. Todestag des letzten Besitzers der Alten Schäferburg (1123) wurden vergessen, ja selbst das 1250jährige Bestehen unseres Ortes (2022) fand keine Beachtung. Deshalb ist es mir ein Anliegen, auf den 250. Geburtstag von F. Krug von Nidda im Jahre 2026 hier hinzuweisen.

Doch lohnt es, eine Würdigung eines vor 250 Jahren geborenen Dichters zu lesen?

Ich denke schon, enthält der Bericht doch viel Neues, Spannendes und Interessantes zum Leben des Gatterstädter Adligen und zu den Geschehnissen in seiner Zeit.

Friedrich Ludwig Albrecht Franz Krug von Nidda wurde am 1.5.1776 in Gatterstedt auf dem Rittergut seiner Eltern geboren. Sein Vater war der Königlich Preußische Dragonerhauptmann Ludwig August Krug von Nidda (*1835- +1784), seine Mutter Christiane Wilhelmine Henriette Frederike, geb. Plönnies (*1751- +1834). Er verlebte auf dem Rittergut in der Mitte des Dorfes eine glückliche Kindheit. Nach dem recht frühen Tod seines Vaters kümmerte sich seine Mutter liebevoll um die Erziehung der Kinder.

Mit den Privatlehrern und Universalgelehrten Carl Gottlieb Hering, Christian Andreas Löhr und Daniel Döring fand sie hervorragende Schulmeister, die dem jungen Friedrich eine überdurchschnittliche Ausbildung angedeihen ließen. Nicht zuletzt diese Lehrer ermöglichten ihm den Aufstieg zu einem geachteten Dichter, Dramatiker und Essayist seiner Zeit. Über das künstlerische Schaffen Friedrich Krug von Nidda's findet man auf der Internetseite des Querfurter Altertumsvereins Texte seines Verwandten Dr. F. Krug von Nidda und Falckenstein, von G. Bürger (1991) und H. Lasse (2013).

Hier wird zudem über die militärische Laufbahn des Hauptmann Krug von Nidda ausführlich Auskunft gegeben.

Zu diesem Aspekt wäre noch anzumerken, dass Friedrich Krug von Nidda im Oktober des Jahres 1806 Adjutant seines Bruders bei den kriegerischen Auseinandersetzungen des 22.000 Mann starken sächsischen Militärkontingents an der Seite Preußens im Anschluss an die Schlacht bei Jena in unserer Gegend war. Nach Scharmützeln am 27. Oktober in der Nähe von Schotterey, Kriegstädt und Schadendorf übergab der Remonte-Lieutenant von Krug das Remonte-Kommando, nachdem er die übernommenen Remonte-Pferde in Mühlberg beim General-Lieutenant von Polenz abgeliefert und dem Depot-Kommandanten Hauptmann von Goldacker übergeben und sich dem Reserve-Korps des Prinzen Eugen von Würtemberg angeschlossen hatte. Am 30. Oktober rückte die 1. und 2. Eskadron des Regiments in Querfurt und Schafstädt ein, die 3. und 4. dagegen erhielten in Gatterstedt und Farnstedt Nachtquartier.

Nur wenig ist bisher bekannt über den "Mensch" Friedrich Krug von Nidda.

In erster Linie war er nach seiner Rückkehr aus Russland Rittergutsbesitzer, führte seinen landwirtschaftlichen Betrieb und sein Textilunternehmen - besser ließ führen.

Sein Verwalter Dammann regelte lange erfolgreich die Geschäfte auf dem Rittergut.

Er ließ einen Bleichraum und die Färberei im Ort errichten, wozu extra der Kirchweg und die Kirchwegbrücke im Ort verlegt bzw. abgerissen wurden.

Der Dichter widmete sich, im Gegensatz zu seinen Eltern, die selbst noch auf dem Feld und im Stall arbeiteten, dafür mehr seinen Reisen und nahm zudem aktiv als Amtmann und Richter, Oberkirchenvater, Vorsitzender des 4. Feuer-Polizeibezirk (Gatterstedt, Schmon, Leimbach, Lodersleben, Thaldorf) und zeitweise in Vertretung als Stellvertreter und sehr streitbarer und patriotischer Vertreter der sächsischen Belange für R. von Geusau im Provinziallandtag der preußischen Provinz Sachsen am gesellschaftlichen Leben teil.

Zuerst wirtschaftlich erfolgreich, sollten bald dunkle Wolken aufziehen.

Wenn sich auch keine Hypotheken auf das Krug’sche Rittergut finden, auf dessen Unterhof (den „Struvischen Hof“) gibt es sie dann doch. Als Grund für die Geldnot des Dichters sind zuerst die Kriegslast und der Verfall der Preise in der Textilindustrie zu nennen.

Die preußische Landreform öffnete zudem den bis dahin dem Adel vorbehaltenen Landbesitz für reiche Bürgerliche. Es flossen Unmengen von Kapital auf das Land, auch mit den bekannten Folgen: Spekulation und Preisverfall.

Nicht unerwähnt soll bleiben, dass die Finanzen des Friedrich Krug von Nidda durch das Fälligwerden einer Bürgschaft an Gottfried Wilhelm Schweitzer in der erheblichen Höhe eines Achtteils von 4.000 Talern für den in Amerika verstorbenen Karl Traugott Vogel und den in Deutschland zu Tote gekommenen Heinrich Vogel schwer belastet wurden.

Fortan wurde Alles zu Geld gemacht: Tiere wurden verkauft, bereits ab 1819 Mobiliar versetzt, die Wälder des Rittergutes ab 1828 bis 1838 zum Großteil gerodet und das Holz verkauft.

Ab 1838 verpachtete Krug von Nidda große Teile des Landes an die Amtmänner Carl Werner Jäger und Carl Philipp Dammann, später an Adolf Vorhauer.

Zudem beglich er in seiner Not letztlich Rechnungen auf Kosten seines Verwalters Dammann und seines Bäckermeisters Polländer. Letzterer musste daraufhin all seine Habseligkeiten und Besitzungen veräußern und die Bäckerei und den Ort verlassen. Das Backhaus wurde am 10.04.1840 für 6 Jahre neu verpachtet.

Diese nicht ganz so sympathischen Handlungen, vielmehr aber die bei H. A. Schmid am 9.4.1840 in „Commision beim Literarischen Commisions-Bureau“ gegebenen „Erinnerungsblätter der Schweizreise“ bzw. „Erinnerungsblätter Oberitalien“ zu 20 Groschen bzw. 22 Groschen sowie der frühzeitige Verkauf der Rechte auf seine literarischen Werke an den Verleger Schmid werfen ein Bild auf Krug von Niddas notorisch klamme Kassen – und die tragischen Geschehnisse am Ende seines Lebens. Der Amtmann Krug von Nidda vernachlässigte, wohl auch in Folge von Altersbeschwerden bzw. Krankheiten seine Amtsgeschäfte. 1838 führte er keine Schiedsverhandlungen durch. Und auch 1839 hielt er sich mit 7 Verhandlungen (4 Vergleiche, 2 Überweisungen an Richter und ein unerledigter Fall) auffallend zurück.

Es überrascht, dass er gerade in dieser Zeit mit seinen „Kindheitserinnerungen“, in die Krug von Nidda Geschichtliches in bildreiche Erzählungen über seine Heimat einfließen lässt, und seinen „Lebensweisheiten“ sehr interessante Werke schaffte, deren Lektüre gerade heute sehr zu empfehlen ist.

Friedrich Krug von Nidda wurde nach seinem Tod am 29.03.1843 in der Presse für sein Schaffen von vielen Persönlichkeiten zu recht geehrt und gewürdigt. Nicht ungewöhnlich für die damalige Zeit: Der Dichter verfasste zu seinem Tod persönlich mit dem Gedicht „Dem Unvergeßlichen. Echoruf an seinem Grabe“ eine Hymne auf sich selbst. Manche Lobpreisungen im „Querfurter Kreisblatt“ in jenen Tagen sollten auch aus seiner Feder stammen.

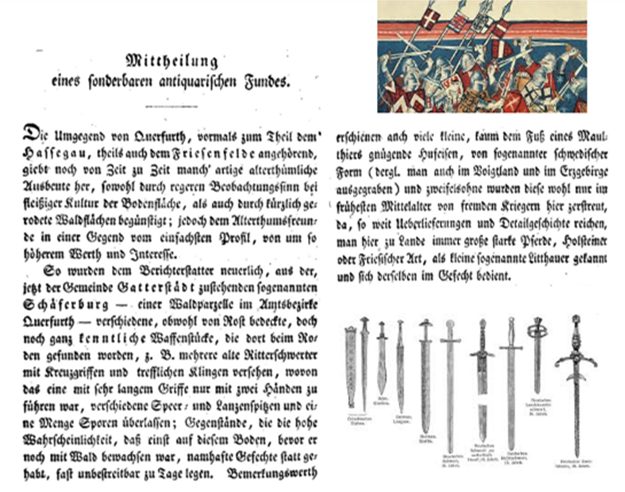

Eher unbekannt ist seine Arbeit als Altertumsforscher. Krug von Nidda war geschätztes Mitglied in zwei Altertumsvereinen und veröffentlichte mehrere Artikel über seine Arbeit auf diesem Gebiet. Seine Ausgrabungen u. a. am Rainholz, dem Wedenberg und an der 1109 abgebrannten bedeutenden Schäferburg des Werner von Schraplau nahe Gatterstedt, hier u. a. mit Funden von Waffen und Hufeisen, erregten Aufsehen.

W. Freiherr von Aufsess schrieb 1832:

„Herr Hauptmann Krug von Nidda in Gatterstedt, bei Querfurt, besitzt eine ausgezeichnete Alterthums-Sammlung; sie enthält besonders viele thönerne Gefäße von mannichfacher Form. Die Stücke sind fast durchgehends aus der Querfurter Gegend und haben meist Triangulär-Verzierungen. Außer diesen enthalten sie meist mehr steinerne als Metallstücke.“

Der erhaltene Schriftverkehr mit dem Vogtländischen Altertumsverein weist übrigens auf finanzielle Probleme des Gatterstädter Dichters hin. Kleine Schrift auf dünnstem Pergament passen so gar nicht zu den Briefen, die andere wohlhabende Mitglieder dem Verein zukommen ließen.

Quelle: Krug von Nidda (Auszug), in Variscia – Mittheilungen aus dem Archiv des Voigtländischen Alterthumsvereins zu Hohenleuben, Greiz 1828 (Ohne Abbildungen!)

Über die viele Jahrhunderte Alte Schäferburg und den sächsischen Ritter Werner und dessen Mutter, die Heilige Paulina, zu berichten, hätte Krug von Nidda, der sächsischen Sache zutiefst zugetan, mit Sicherheit gefallen.

Doch weder über diese Geschichte, noch die gut einhundert Jahre Historie der Neuen Schäferburg wusste unser Gatterstädter Dichter etwas. Die Dokumente hierzu wurden erst ab dem Ende des 19. Jahrhunderts, ein halbes Jahrhundert nach seinem Tote, entdeckt.

Aber - dies ist schon wieder eine ganz andere von vielen Geschichten zu Gatterstädt, die es zu erzählen gäbe … .

U. Zahn, Gatterstädt 2025